02 mai 2025

Face à l’urgence climatique, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s’engager pour réduire leur empreinte carbone. Mais que faire des émissions résiduelles, celles qu’on ne peut pas (encore) éviter ? C’est là qu’intervient la contribution carbone : un levier encore trop souvent mal compris ou source de confusion.

La contribution carbone, c’est le fait de financer des projets de réduction ou de séquestration des émissions de gaz à effet de serre en dehors de sa propre chaîne de valeur. Une entreprise reconnaît qu’elle émet encore du CO₂ malgré ses efforts de réduction, et elle choisit de participer activement à la transition en soutenant des projets vertueux : plantation d’arbres, rénovation énergétique, agriculture régénérative, etc.

Cette démarche est complémentaire à la réduction. Elle repose sur un principe simple : « Je réduis d’abord, je contribue ensuite ».

Le référentiel Net Zero Initiative porté par le cabinet Carbone 4 et l’Ademe propose aux organisations un cadre clair pour organiser leur action climat. Objectif : maximiser leur contribution à la neutralité carbone mondiale, sans tomber dans les pièges du greenwashing.

Premier principe fondamental : la neutralité carbone est un objectif planétaire, pas individuel. Une entreprise seule ne peut pas être « neutre en carbone » — ce concept désigne exclusivement l’équilibre global entre émissions et absorptions de gaz à effet de serre. Et comme toute activité humaine (produire, transporter, envoyer un e-mail...) émet du carbone, viser zéro émission nette en interne est tout simplement irréaliste.

Alors, que peut faire une entreprise ? Contribuer. En réduisant ses émissions, en soutenant des projets à impact (absorption carbone, évitement d’émissions), ou encore en commercialisant des produits et services sobres en carbone. Mais attention : ces leviers sont bien comptabilisés séparément. Par exemple, financer une forêt ou un projet de transition agricole ne vient jamais « annuler » les émissions de vos bureaux ou de votre logistique. Ce sont deux gestes différents, complémentaires, mais non interchangeables.

Autre point d’attention : les fameuses « émissions évitées », souvent mises en avant dans les stratégies climat. Le Net Zéro Initiative les distingue en deux familles :

Et dans tous les cas : pas d’auto-congratulation prématurée. Contribuer à des projets externes ne doit jamais servir de prétexte pour éviter les efforts internes. Réduire ses émissions reste la priorité absolue. La finance carbone vient en complément, pas en remplacement. Une entreprise qui se proclame « neutre » simplement parce qu’elle a acheté des crédits risque aujourd’hui un retour de bâton — qu’il vienne des consommateurs, des régulateurs ou des tribunaux.

La bonne pratique, c’est : mesurer, réduire, puis contribuer. Et surtout : communiquer avec transparence.

.png)

Contribuer, c’est soutenir des projets qui font vraiment avancer la transition : projets agricoles qui régénèrent les sols, restauration de zones humides, production d’énergie renouvelable, reboisement durable, etc.

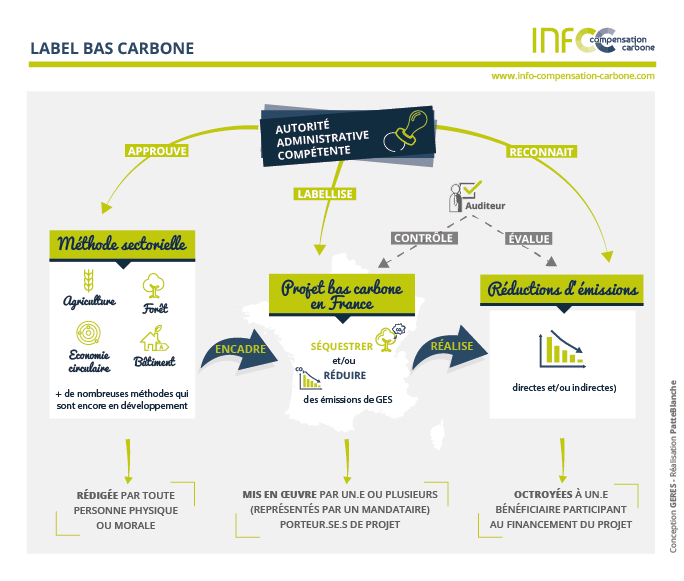

Ces projets sont souvent portés localement, avec des impacts sociaux et environnementaux concrets : maintien d’emplois ruraux, amélioration de la biodiversité, adaptation au changement climatique… En France, le Label bas-carbone encadre ces projets de manière rigoureuse dans plusieurs secteurs : agriculture, forêt, bâtiment, transport. Il garantit que les réductions ou absorptions d’émissions sont additionnelles, mesurables, vérifiées et durables dans le temps. Ce cadre national permet d’éviter les dérives et de flécher les financements vers des actions utiles pour les territoires. Tous les projets labellisés sont consultables sur le site officiel du Label bas-carbone.

La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) impose désormais à de nombreuses entreprises européennes de rendre des comptes précis sur leurs émissions de gaz à effet de serre, leurs plans de transition et l’impact global de leur activité sur les ressources naturelles et la biodiversité.

Dans ce contexte, financer des projets carbone de qualité — comme ceux liés à l’agriculture régénératrice — peut jouer un rôle précieux. Non pas pour effacer vos émissions (ce temps-là est révolu), mais pour valoriser des engagements concrets en faveur du climat, des sols, de l’eau, et du vivant dans son ensemble.

Ces actions peuvent être intégrées à votre reporting CSRD, en tant qu’initiatives volontaires contribuant à vos objectifs de durabilité. Une manière utile et crédible de rendre visible votre contribution à la transition, au-delà des seuls chiffres d’émissions.

C’est aussi un sujet regardé de près par la SBTi (Science Based Targets initiative) qui est aujourd’hui la référence pour les entreprises qui veulent aligner leurs objectifs climatiques avec la science. Elle fixe des standards exigeants pour que les trajectoires de réduction d’émissions soient compatibles avec une limitation du réchauffement à +1,5°C, et l’atteinte du zéro net d’ici 2050.

Et bonne nouvelle : la future méthodologie SBTi prévue pour 2025 reconnaît de plus en plus le rôle des marchés volontaires du carbone. Contribuer au financement de projets de séquestration ou d’évitement n’est plus un “bonus RSE”, mais un levier crédible pour renforcer vos engagements SBTi, à condition bien sûr de le faire avec transparence et exigence.

Les consommateurs ne sont pas dupes. Ils veulent de la transparence, pas du marketing climatique au rabais. Une étude de l’ADEME a montré que 81 % des Français estiment que le réchauffement climatique est causé par les activités humaines, et que les Français attendent des entreprises qu'elles agissent davantage pour lutter contre le changement climatique.

Même chose en B to B : dans les appels d’offres, il devient courant d’exiger des preuves d’actions concrètes pour le climat. Montrer que l’on soutient des projets locaux, labellisés, transparents, c’est un vrai plus pour convaincre ses clients et partenaires.

Pour garantir la qualité d’un crédit carbone, plusieurs critères doivent impérativement être respectés. Le premier est l’additionnalité, qui garantit que les réductions d’émissions (RE) ne se seraient pas produites sans le financement carbone. Ce critère est essentiel pour s’assurer que l’investissement dans les crédits carbone a un impact réel et ne finance pas des actions qui auraient eu lieu de toute façon.

Ensuite, la permanence est cruciale pour garantir que les RE sont durables et que le carbone capturé ne sera pas libéré à court ou moyen terme. Par exemple, dans le cas de projets de reforestation, la permanence doit être assurée sur plusieurs décennies. Le projet doit inclure un plan pour éviter que la forêt ne soit coupée ou brûlée au bout de cinq ans.

La mesurabilité est également un critère fondamental. Pour que les crédits carbone aient une véritable valeur, il faut pouvoir mesurer de manière précise les quantités de carbone réduites ou séquestrées. Il ne suffit pas d’afficher un chiffre : il faut pouvoir justifier d’où il vient, comment il a été calculé, et suivre l’évolution du stockage ou de la réduction dans le temps. Ces mesures doivent s’appuyer sur des méthodologies rigoureuses, validées par des organismes reconnus. Cela va de pair avec la vérifiabilité, car les données doivent pouvoir être auditées par des tiers indépendants afin d’assurer la transparence et la fiabilité des résultats. Les labels sont là pour poser un cadre, des critères, et s’assurer qu’un tiers indépendant vérifie la validité des crédits. En France, le Label bas-carbone fait référence pour les projets locaux.

Enfin, l’unicité garantit qu’un crédit carbone ne peut être vendu qu’une seule fois. Le double comptage — où un même crédit est vendu à plusieurs acheteurs — doit être évité à tout prix. Cela nécessite l’utilisation de registres uniques et transparents pour chaque projet. Un projet qui ne respecte pas ces critères ne peut prétendre générer des crédits carbone de qualité.

Contrairement au marché des quotas carbone — un système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre régulé par l’offre et la demande — le prix d’un crédit carbone volontaire reflète la qualité du projet : son impact social et environnemental, sa localisation, la rigueur de son suivi, et le type de certification.

Un crédit à 10, 30 ou même 80 € la tonne n’est pas « trop cher ». Il peut tout simplement rémunérer :

Chercher à payer le moins cher possible, c’est prendre le risque de financer un projet peu crédible, voire inutile. La bonne question n’est pas “combien ça coûte ?”, mais plutôt : “quel impact réel suis-je en train d’acheter ?”

À noter : les prix très bas que l’on voit sur certaines plateformes ou dans les classements concernent souvent des crédits issus de projets anciens, déjà rentabilisés, ou peu exigeants sur le plan environnemental. Ils n’ont rien à voir avec les nouveaux standards portés par des labels rigoureux comme le Label bas-carbone.

En 2025, le prix d’un crédit carbone est un indicateur de qualité.

Contribuer, ce n’est pas effacer ses émissions, c’est agir en plus. En 2025, avec l’évolution des normes, des attentes et des risques réputationnels, il est essentiel de comprendre ce que recouvre vraiment cette démarche. C’est un outil puissant pour soutenir la transition, en particulier quand il s’ancre dans le local et dans la durée.

ReSoil accompagne les entreprises qui veulent s’engager de manière crédible dans la contribution carbone, en lien direct avec des projets agricoles durables, labellisés bas-carbone, partout en France.

Vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous, nous serons ravis d’échanger avec vous.