10 juillet 2025

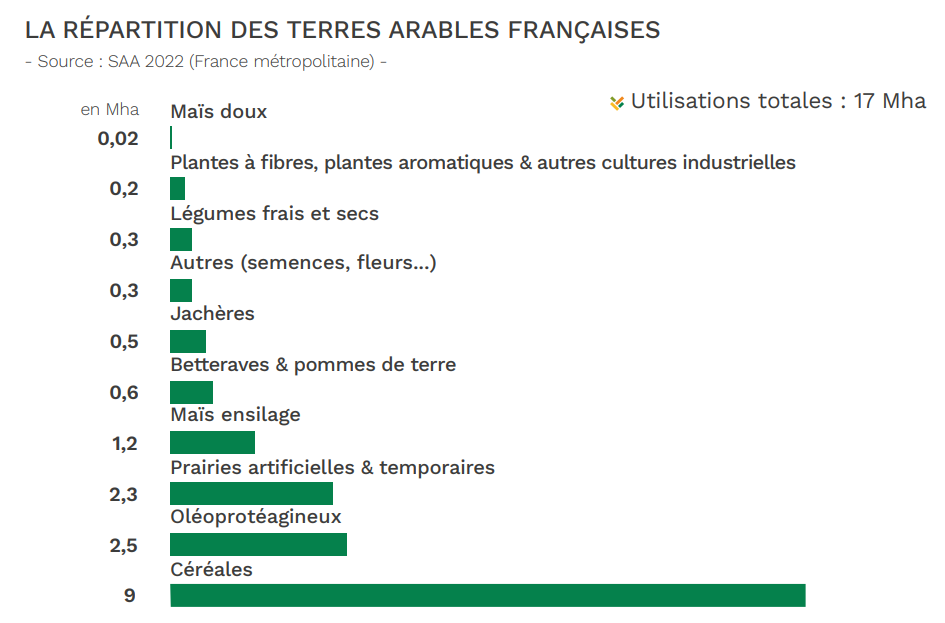

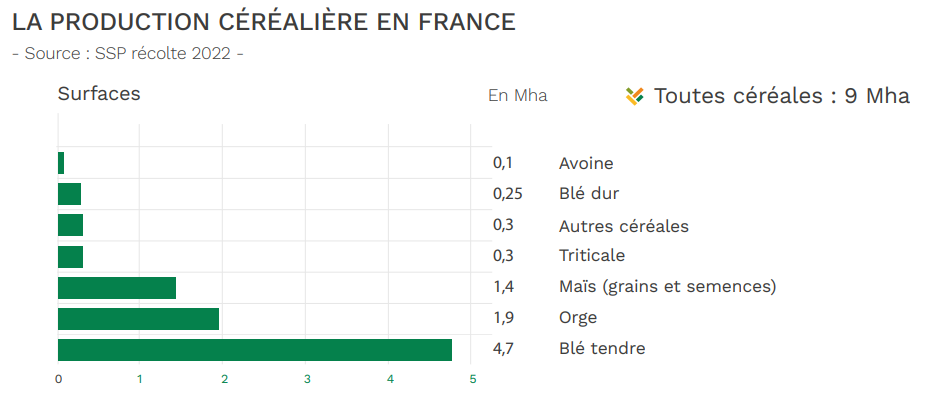

En France, malgré une prise de conscience des enjeux liés à la biodiversité, à la résilience alimentaire et à l’adaptation au changement climatique, l’agriculture reste majoritairement dominée par la production de céréales. En 2022, les grandes cultures représentaient 17 millions d’hectares, dont 9 millions d’hectares étaient consacrés aux seules céréales ). Une dizaine d’espèces concentrées en réalité sur cinq : blé tendre, maïs grain, orge, blé dur et triticale.

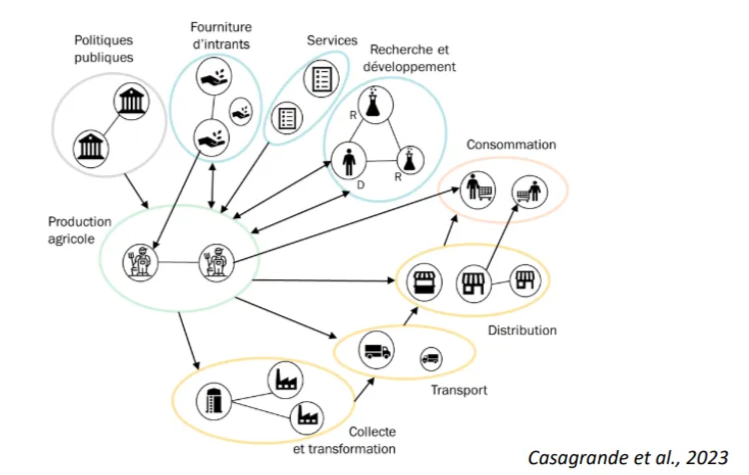

La diversification est pourtant régulièrement mise en avant par les chercheurs, les politiques agricoles et les acteurs du développement durable comme une réponse clé à la fragilité des systèmes actuels. Par exemple, la France a mis en place un Plan Protéines végétales 2014-2020 dans le bus de renforcer son autonomie alimentaire. Alors, pourquoi ce changement tarde-t-il autant ? Ce n’est pas uniquement une question d’obstacles techniques ou économiques. Le frein majeur réside dans un verrouillage sociotechnique : un ensemble d’interdépendances entre outils, filières, réglementations, habitudes professionnelles et structures de pouvoir qui collectivement rendent la diversification des cultures plus difficile.

Le verrouillage sociotechnique désigne une inactivité créée par l’interaction entre technologies, normes, structures économiques et acteurs sociaux. Dans un système verrouillé, les choix passés déterminent les options actuelles et futures.

https://hal.inrae.fr/hal-04973524v1/file/VF Audition Sénat MAGRINI NAVARRETE 21 fev 25.pdf

Prenons un exemple : un agriculteur ne peut pas simplement décider de passer du blé au pois chiche. Cela nécessiterait une transformation de ses pratiques, de ses équipements, de ses débouchés commerciaux et de ses compétences. Ce verrouillage repose sur :

Il ne s’agit donc pas de pointer un acteur responsable : c’est l’ensemble du système producteurs, coopératives, transformateurs, politiques, consommateurs qui entretient cette inertie. Evidemment, le terroir représente aussi une des raisons pour lesquelles les choix de cultures sont implantés dans les système de production du passé et d’aujourd’hui. On retrouve ce schéma dans l'article de INRAE

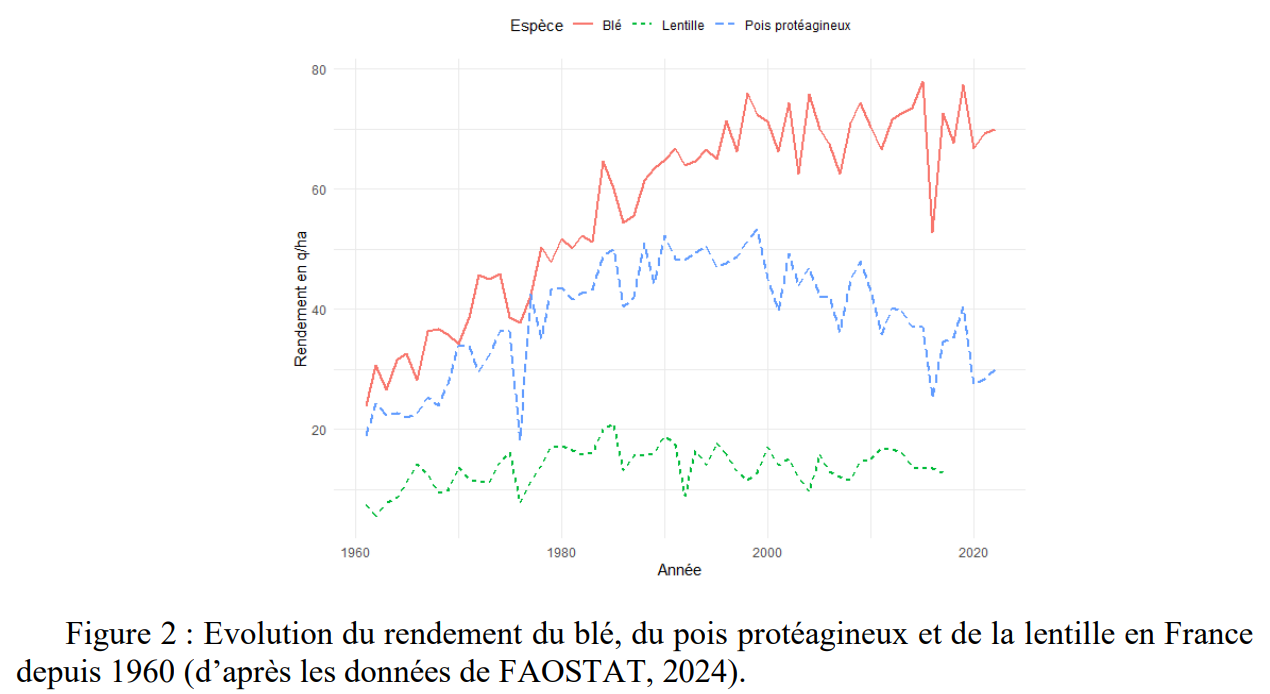

Les filières céréalières (blé, maïs) sont bien implantées en France, avec des rendements en constante progression. L’industrie agroalimentaire céréalière continue de se développer grâce à une consommation de blé avoisinant 110 kg par an et par habitant. En comparaison, les légumineuses sont très loin de ce chiffres : elles ne représentent que 2 % de la surface des grandes cultures, pour une consommation moyenne de seulement 2 kg par habitant par an.

Les infrastructures agricoles silos, coopératives, machines sont principalement conçues pour ces cultures dominantes. Les débouchés sont sécurisés via des contrats établis et le conseil agricole reste largement orienté vers ces filières.

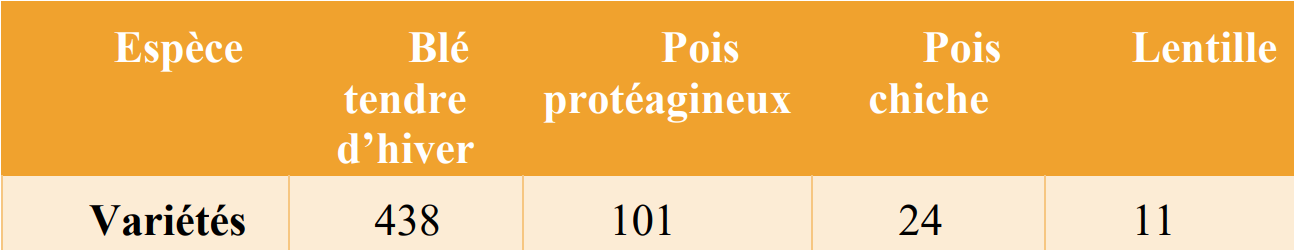

Les agriculteurs et techniciens reconnaissent un manque de connaissance sur les légumineuses . Les références technico-économiques sur les cultures dites "nouvelles" sont rares, ce qui freine leur adoption dans les rotations. Entre 2009 et 2012, aucune nouvelle variété n’a été enregistrée en France pour le pois chiche ou le chanvre, une seule pour le lupin et la moutarde, six pour la féverole. En comparaison : 360 nouvelles variétés de maïs, 139 de blé et 69 de colza ont été enregistrées (Geves, 2018).

Le budget attribué à la recherche variétale est en partie lié au volume de semences certifiées vendues. Cela crée un cercle vicieux : plus la culture est marginal, moins elle dispose de surfaces cultivées, les volumes de semences sont donc réduit, les financements pour la recherchent diminuent, ce qui limite l’amélioration variétale. Les variétés de ses cultures restent moins adaptées, les agriculteurs sont donc freiner à l’adoption de ses cultures par les agriculteurs, ce qui contribue à la stagnation.

Dans la plupart des exploitations, la rentabilité à court terme est souvent privilégiée. Les cultures alternatives présentent une incertitude économique, avec des débouchés peu développés et des rendements plus variables. Cela rend les agriculteurs prudents : les légumineuses, malgré leur intérêt agronomique bien connu (réduction de la fertilisation azotée, bénéfices sur la rotation), restent associées à un flou économique difficilement mesurable. Les incitations économiques restent peu favorables à la diversification.

.png)

Pour les agriculteurs, deux obstacles principaux freinent la diversification :

La recherche et développement

Certaines innovations et alternatives se diffusent, même si certaines mettent plus de temps à prendre place dans les filières. C’est un processus souvent long, qui dépend grandement du contexte politique, économique, environnemental et social. La recherche est essentielle pour expérimenter, produire des références et accompagner les acteurs dans la transition. Par exemple sur ce graphique en on observe le lien entre l’évolution des rendements grâce à la recherche variétale.

Des cultures comme le pois, le lin ou le chanvre sont intégrées à des systèmes de production grâce à des contrats pluriannuels. Cela permet une meilleure stabilité des débouchés : cahiers des charges, prix, structuration des marchés…

Les débouchés :

Les consommateurs ont aussi un rôle de soutenir la production de légumineuses française pour que les filières puissent être rentable. Le manque de débouchés pour les produits issus des systèmes diversifiés est un autre verrou récurrent.

.png)

La diversification agricole est techniquement réalisable. Ce qui la bloque, ce n’est pas la faisabilité, mais un système structuré autour de la spécialisation. En 2024, la surface des céréales à paille a chuté de 22 % par rapport à la moyenne des cinq campagnes précédentes. Cette baisse est partiellement compensée par la progression des oléagineux, des protéines végétales et des cultures industrielles.

L’agriculture régénératrice se développe ce qui permet aussi la mise en avant de la diversification des cultures l’un de ses principaux piliers🌱 https://www.resoilag.com/blog/la-diversification-culturale-un-pilier-essentiel-de-lagriculture-regenerative

ReSoil permet d’accompagner financièrement et agronomiquement les agricultrices et agriculteurs français dans la transition écologique de leur ferme. Grâce au Label bas-carbone, les changements de pratiques agricoles s’intégrant dans la transition environnementale peuvent être valorisés financièrement via la vente de crédits carbone certifiés par ce label.

ReSoil fonctionne en "circuit court" ou étant l'unique intermédiaire entre l'agriculteur et l'entreprise partenaire. Cela permet de maximiser l'impact du financement de l'entreprise et la rémunération de l'agriculteur pour la transition de sa ferme, et de faciliter la création de lien avec l'entreprise (ex : visite de ferme, vente directe des produits de la ferme).

En plus de rémunérer la transition, ReSoil travaille à pérenniser la juste rémunération des pratiques agricoles vertueuses. Nous accompagnons les acteurs agricoles - agriculteurs, organismes stockeurs (coopératives, négoces) et industriels agroalimentaires - dans la co-construction de filières alimentaires bas-carbone valorisant les pratiques vertueuses des agriculteurs. Cette valorisation se fait via un mécanisme de prime filière bas-carbone offrant aux agriculteurs un premium sur le prix d'achat de leur production.