10 octobre 2025

Dans un contexte agricole en pleine mutation, où la France doit répondre à une triple exigence — cultiver de manière plus durable, préserver les ressources naturelles et répondre aux demandes croissantes des consommateurs — les signes officiels de qualité retrouvent une place centrale. Parmi eux, le Label Rouge, longtemps perçu comme un label emblématique des produits carnés, connaît une entrée discrète mais significative dans le domaine des produits céréaliers : farines, pains, semoules. Cette évolution s'est particulièrement accélérée ces dix dernières années, avec très récemment, l'homologation de produits tels que la semoule de blé dur en décembre 2023 (INAO, 2023).

Chez ReSoil, nous œuvrons pour la santé des sols et des filières durables, dans une démarche de transition agroécologique et alimentaire, nous nous posons une question clé : Le Label Rouge, historiquement centré sur la qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires (INAO), peut-il aujourd’hui s’affirmer comme un outil structurant de la transition agroécologique dans les filières céréalières ? Quels liens peut-il tisser entre la qualité sensorielle reconnue et la régénération des agroécosystèmes céréaliers ?

Créé en 1960, le Label Rouge est un signe officiel de qualité français, reconnu par l’État et géré par l’INAO (Institut national de l’origine et de la qualité). Il garantit que le produit présente des caractéristiques sensorielles supérieures aux produits standards du même type, notamment en termes de goût, texture et apparence.

Historiquement, le Label Rouge est principalement associé aux produits d’origine animale : volailles fermières (poulets, canards, pintades), viandes régionales (agneau du Quercy, bœuf charolais), œufs, produits de la mer, ainsi qu’à quelques produits artisanaux traditionnels comme le pain de tradition française ou le miel.

Cette notoriété est forte auprès des consommateurs français : selon une étude 2019 du Conseil national de l’alimentation et de l’Institut national de la consommation le Label Rouge est un signe qui bénéficie d'une très forte notoriété auprès des consommateurs 95% des consommateurs connaissent le label rouge (Agriculture gouv, 2022).

Le Label Rouge se distingue par ses exigences rigoureuses. Des cahiers des charges sont élaborés à chacune des labellisations, par des professionnels et validés par l’INAO, en intégrant :

Contrairement au label AB (Agriculture Biologique) qui certifie principalement des pratiques agricoles, le Label Rouge met l’accent sur le résultat sensoriel perçu par le consommateur. C’est un label de différenciation par la qualité gustative (INAO).

Ces dernières années, la filière céréalière s’est progressivement tournée vers le Label Rouge, à la recherche d’un moyen efficace de valoriser ses produits dans un marché souvent standardisé et soumis à des prix bas.

Produits céréaliers labellisés aujourd’hui :

Ces produits bénéficient d’une meilleure visibilité commerciale et d’une valorisation prix intéressante, car ils répondent à une demande croissante des consommateurs pour des produits issus de filières de qualité, authentiques, gourmands et respectueux des traditions.

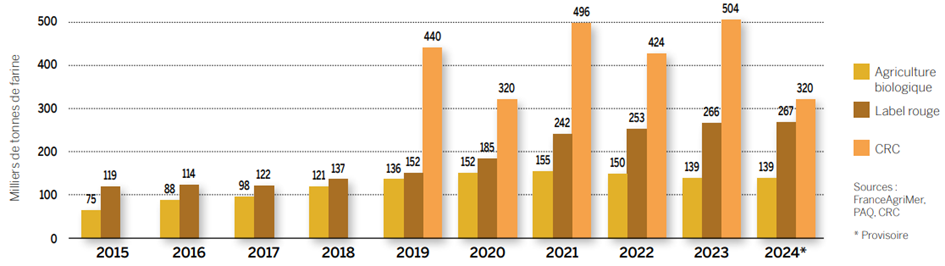

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, on observe une augmentation de 124% en moins de 10 ans, de la quantité de farine de blé Label rouge, en élément de comparaison, on observe une augmentation de 85% pour la farine de blé certifiée Agriculture biologique en moins de 10 ans.

Le Label Rouge est encore peu connu pour son rôle dans la transition agroécologique, mais ses cahiers des charges intègrent de plus en plus des exigences environnementales et de durabilité, qui en font un outil prometteur.

Exigences agroécologiques dans les cahiers des charges :

L’exemple de la semoule de blé dur Label Rouge illustre cette évolution (Fiche technique, INAO) :

Le Label Rouge offre aux agriculteurs une opportunité de valoriser leurs pratiques agricoles durables et leur savoir-faire. En s'engageant dans cette démarche, ils peuvent :

Les entreprises de transformation et de distribution peuvent tirer parti du Label Rouge pour :

Les consommateurs bénéficient du Label Rouge de plusieurs manières :

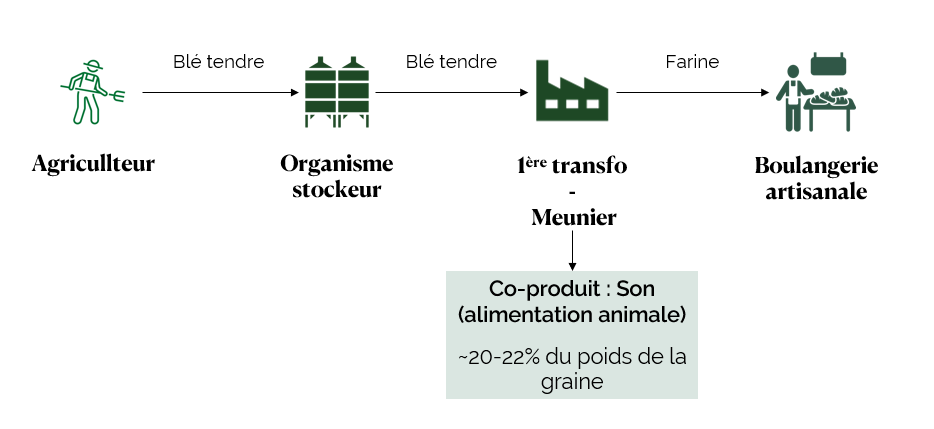

Le succès du Label Rouge dans les produits céréaliers repose en grande partie sur une gouvernance collective impliquant l'ensemble des acteurs de la filière : producteurs, stockeurs, meuniers, artisants boulangers (Moulins Soufflet). Cette organisation permet de garantir la cohérence des pratiques et la qualité des produits tout au long de la chaîne de valeur.

La mise en place d'un cahier des charges spécifique au Label Rouge nécessite la collaboration de tous les maillons de la filière. Chaque acteur apporte son expertise pour définir les critères de qualité, les pratiques agricoles et les méthodes de transformation. Cette approche collaborative favorise l'émergence de solutions adaptées aux spécificités locales et aux enjeux environnementaux.

Le Label Rouge encourage la structuration de la filière autour de démarches collectives, telles que la constitution de groupements de producteurs ou de coopératives. Cette organisation permet de mutualiser les moyens, de partager les bonnes pratiques (démarches agroécologiques, suivi des performances environnementales) et de renforcer la compétitivité des acteurs face à la concurrence.

La filière CRC (Culture Raisonnée Contrôlée), née dès 1989 d’une volonté de promouvoir des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement et des Hommes (Agriculture Gouv, 2021), illustre cela et constitue aujourd’hui un socle technique fréquemment mobilisé dans les produits Label Rouge céréaliers (Réussir, 2019).

Le modèle économique du Label Rouge repose sur une valorisation des produits basée sur la qualité et l'origine. Cette valorisation permet aux producteurs de bénéficier d'un revenu mieux valorisé et d'investir dans des pratiques agricoles durables (Regolo et al., 2025; Pleinchamp, 2025). Pour les transformateurs et distributeurs, elle offre un argument marketing puissant et une différenciation sur le marché. Pour les consommateurs, elle garantit des produits de qualité, traçables et respectueux de l'environnement.

Le Label Rouge, historiquement associé aux produits d'origine animale, s'impose progressivement comme un levier de transition agroécologique dans la filière céréalière. Son exigence de qualité gustative, couplée à des pratiques agricoles durables, offre une voie prometteuse pour concilier plaisir alimentaire et respect de l'environnement.

Cependant, pour que cette dynamique se pérennise, il est essentiel de renforcer les critères environnementaux des cahiers des charges en les rendant plus concrets, mesurables et vérifiables. Il convient également de mobiliser l’ensemble des acteurs de la filière, ainsi que les consommateurs, autour des enjeux de la transition agroécologique, afin de garantir une adhésion durable et cohérente aux objectifs de transformation du modèle agricole.

Chez ReSoil, nous percevons dans l'intégration du Label Rouge aux produits céréaliers une opportunité majeure de concilier qualité gustative, régénération des sols et durabilité des filières agricoles. En soutenant cette démarche, nous participons activement à la construction d'un modèle agricole plus respectueux de l'environnement et plus en phase avec les attentes des consommateurs.